PHOTO

© Universal Studios. All Rights Reserved.

È uno dei produttori di Him, Jordan Peele, da cui il nome sparato sulla locandina e sui titoli prima del regista e degli attori, ma è anche l’espediente per conferire un quarto di nobiltà a questo ennesimo esemplare di elevated horror che in fin dei conti si rivela inadeguato rispetto alle ambizioni. Che interroga il lato oscuro (eufemismo) del sogno americano incrociando la religione del football e il privilegio bianco, la società della performance e la dimensione funebre del ricambio generazionale.

Con un’immagine di evidente portato simbolico, una ferita in testa cucita come fosse un pallone da football, Him dichiara da subito la propria natura allegorica, sconfinando dal realismo in senso stretto per accedere in un territorio più oscuro, in bilico tra la fuga surreale e l’incubo psichiatrico.

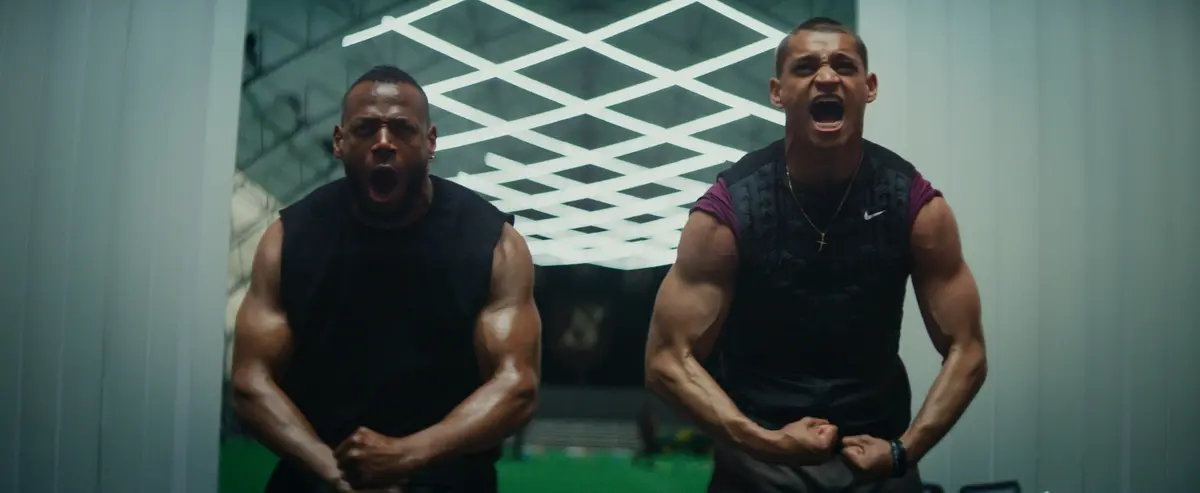

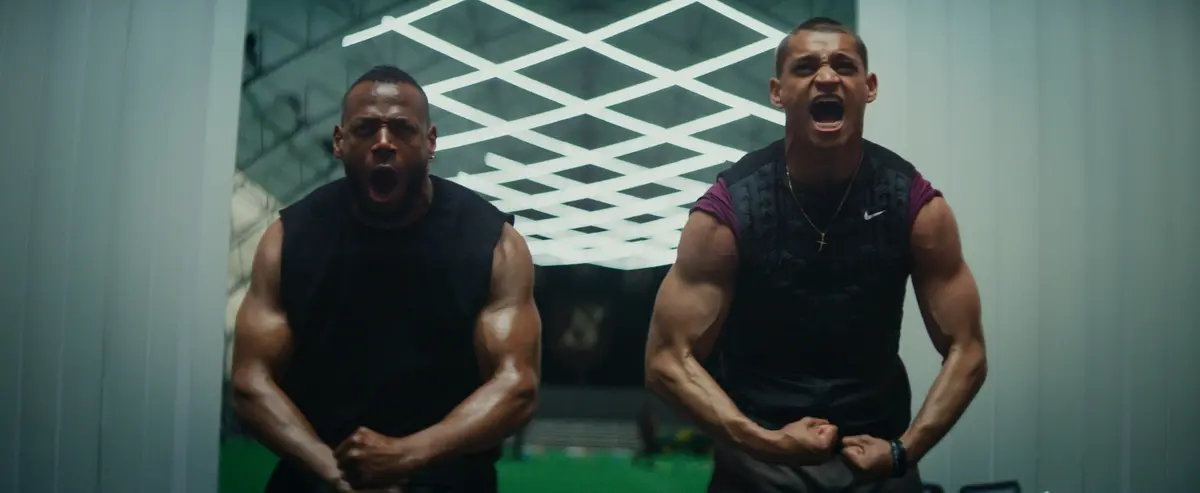

Al centro c’è Cameron Cade (Tyriq Withers), un promettente quarterback, un aitante ragazzo che sfiora i due metri di altezza e ha sacrificato tutto per lo sport, che subisce un’aggressione violenta da parte di un fan alla vigilia del celebre scouting Combine della National Football League, la più grande lega professionistica al mondo. Per evitare che il trauma gli stronchi la carriera, accetta di allenarsi nel misterioso compound di Isaiah White, leggendario e carismatico campione sul viale del tramonto (Marlon Wayans, credibile). Ma l’intenso programma degli allenamenti è così inquietante da mettere in allarme Cameron, che si sente schiacciato in una spirale di controllo, manipolazione e paura.

Diretto da Justin Tipping (all’opera secondo a nove anni da Kicks e dopo varie esperienze televisive), che l’ha anche scritto con Skip Bronkie e Zack Akers, Him è patinato e derivativo nella costruzione del “mondo a parte” (un tempio in gloria dell’icona circondato da una landa desolata piena di reietti parassiti e devoti, con la fotografia di Kira Kelly) e sproporzionato negli esiti rispetto alla riflessione teorica (un’evidente meditazione sulla crudeltà dello sport, tra fama effimera e pressione sociale, al crocevia tra l’orrore cosmetico di The Substance e l’angoscia claustrofobica di Get Out).

Un piccolo high concept che aspira allo statuto di culto in grado di reggere alla prova del tempo ma soffre la fretta della metafora a tutti i costi, la goffaggine di un vago sottotesto cristologico, la banalità del sensazionalismo spiccio (gli aghi, i pugni, il finale).