PHOTO

L'incanto (2025)

L’Odeon chiude. Non un cinema qualsiasi, ma un tempio laico nel cuore di Milano, inaugurato nel 1929, sventrato ora per far posto all’ennesima galleria commerciale. E allora Tomaso Pessina parte da lì, da una serranda che si abbassa, per tentare un movimento opposto: sollevare la memoria. Riaprire il cinema, non quello delle sale ma quello interiore.

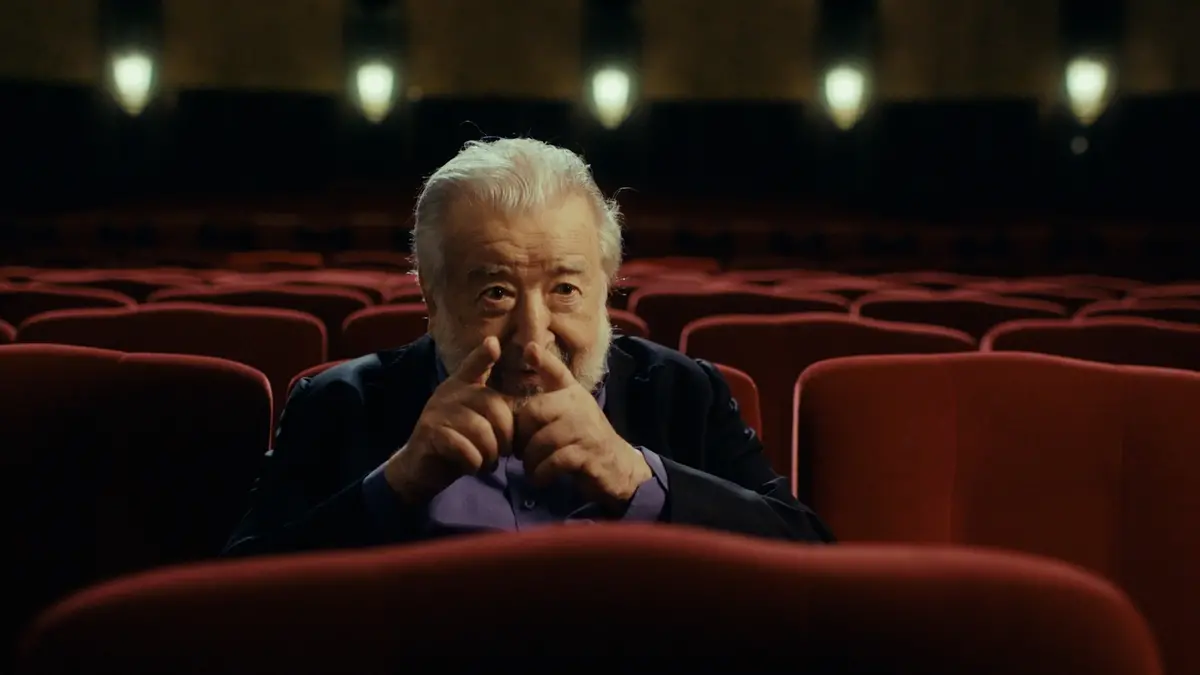

Il documentario L’Incanto è esattamente questo: un atto d’amore per il cinema inteso non solo come arte, ma come esperienza collettiva, affettiva, formativa. Un atto nostalgico, certamente. Pessina affida il racconto a Pupi Avati, regista e testimone, padre e memoria, spirito guida e personaggio. È lui che, con la consueta affabulazione, ricuce le trame: l’amicizia e la famiglia, i film visti e quelli girati, le case delle nonne e i cinema in cui abbiamo imparato a guardare.

Pupi Avati sul set de L'incanto

A supporto una regia sobria, lineare. Che alterna materiali d’archivio, backstage, animazioni tratte dai film avatiani, interviste intime, visioni solitarie. E funziona. L’animazione – firmata da Elisabetta Bianchi – non orna, accompagna. Il montaggio non gioca a sorprendere, ma a restituire un ritmo interiore. La colonna sonora di Enrico Gabrielli è una trama sonora discreta, mai invadente. L’immagine cerca la luce, non l’effetto.

Si sente che è un film personale, ma non egocentrico. L’Odeon, oltre a essere simbolo, è anche nodo biografico (fu progettato da un antenato di Pessina). Ma il racconto non si chiude su di sé: guarda a ciò che resta – e ciò che rischia di perdersi – dell’esperienza cinematografica come rituale condiviso. Il cinema come spazio dove si diventa comunità. Come sguardo che si forma nel buio, accanto a uno sconosciuto.

Il regista Tomaso Pessina

Pupi Avati è il cuore del film, ma non è monumento: è voce narrante, coscienza sensibile, custode di un’idea di cinema che sa essere anche educazione sentimentale. Il documentario vibra proprio quando lascia spazio a queste risonanze: le parole che evocano odori, case, amicizie. Il piccolo, che si fa grande. L’incanto, appunto.

Certo, il rischio elegia è sempre in agguato. E a tratti affiora. La nostalgia a tratti impolvera lo sguardo. Ma il film ha una misura che lo salva: non cerca la tesi, non grida alla fine del mondo. Si limita a custodire. A suggerire. A lasciare tracce.

Nel complesso, L’incanto è un documentario che non inventa nulla, ma tocca corde vere. Che non urla, ma chiama. Un oggetto sobrio, forse non memorabile ma sicuramente sincero. Un doc “in stile avatiano”, con tutto ciò che questo comporta: memoria, malinconia, cura. E una certa dolcezza vintage che, a ben vedere, non guasta affatto.