PHOTO

Speriamo che sia femmina

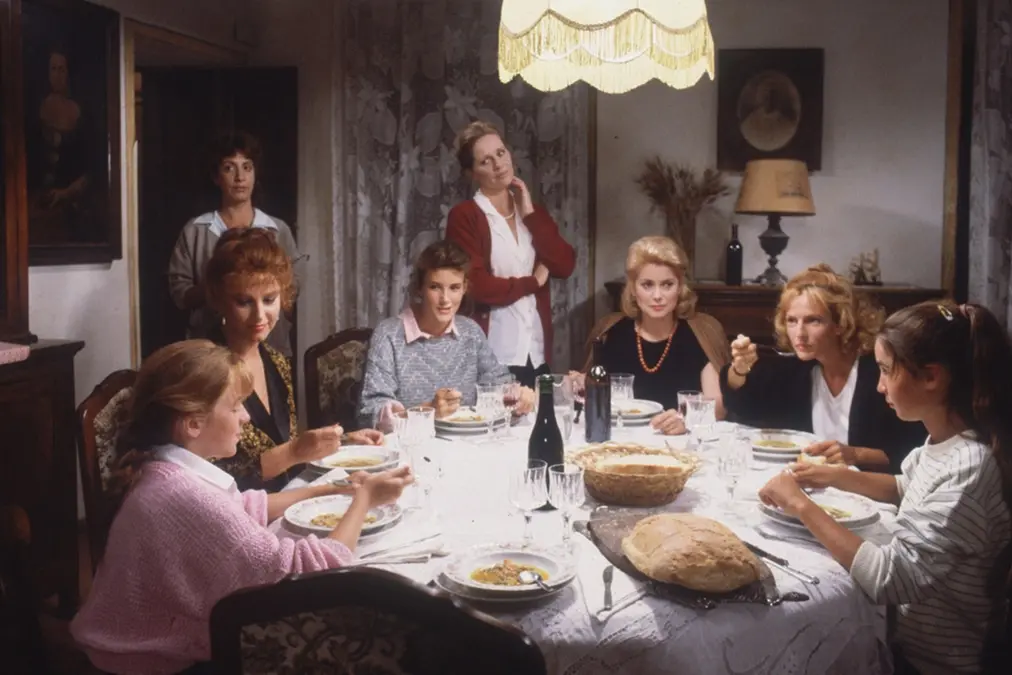

È un cinema che non esiste più, quello rappresentato da Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli. Un cinema delle coproduzioni in cui riuscivamo ancora a credere a certi casting oggi impensabili: un’attrice scandinava, già musa di un maestro e due volte candidata all’Oscar, come matriarca di una famiglia toscana (Liv Ullmann); l’ex marito e il suocero interpretati da due attori francesi sempre molto attivi dalle nostre parti (Philippe Noiret e Bernard Blier); la sorella che ha il volto di una diva francese con qualche legame con l’Italia (Catherine Deneuve); la primogenita che è la capofila della nuova generazione femminile (Giuliana De Sio); la secondogenita che è una debuttante nonché rampolla di nobile stirpe (Lucrezia Lante della Rovere).

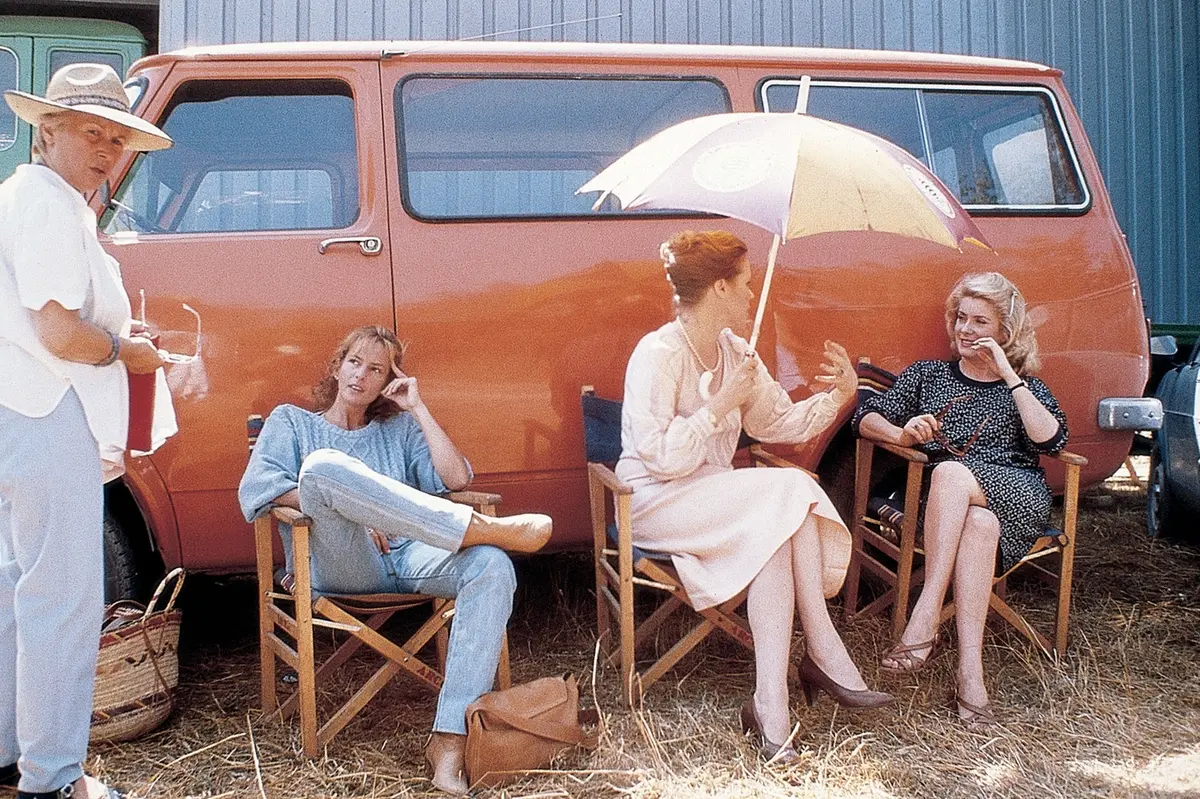

Giuliana De Sio, Liv Ullmann e Catherine Deneuve sul set di Speriamo che sia femmina

(Webphoto)Intendiamoci, l’audiovisivo americano di oggi è ancora pieno di queste bizzarrie, con latini, europei, asiatici, mediorientali spesso arruolati per ruoli dalle nazionalità differenti da quelle d’origine. Niente di scandaloso, per carità, ci siamo fatti andare bene un’americana spacciata per cinese (Jennifer Jones in L’amore è una cosa meravigliosa) e un egiziano che faceva un russo (Omar Sharif come Zivago): il bello del cinema sta anche in questa sfacciata sospensione dell’incredulità. A maggior ragione se il film in questione, Speriamo che sia femmina, è di quelli che non si fanno più.

Uscito al cinema giusto quarant’anni fa, il 6 febbraio del 1986, ebbe un sorprendente successo: ottavo nella classifica stagionale, prima dell’hitmaker del tempo Francesco Nuti (Tutta colpa del Paradiso), dell’ultimo 007 di Roger Moore, di Arnold Schwarzenegger e degli Yuppies, vinse sette David di Donatello, tre Nastri d’Argento e tre Ciak d’Oro. Per Monicelli, che aveva già settantuno anni, fu l’ultimo grande exploit (Parenti serpenti, uscito nel 1992, è diventato un cult solo molti anni dopo). E una sfida. Che arrivava dopo due campioni d’incassi oggi evergreen (Amici miei – Atto II° e Il marchese del Grillo) e due passi falsi ad alto budget (Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno e Le due vite di Mattia Pascal).

Il soggetto di Tullio Pinelli non piaceva, giacché si parlava di due sorelle zitelle che gestivano un podere nel grossetano e perfino di un incesto, e quindi fu rimaneggiato per renderlo più accettabile: la sceneggiatura è firmata dal dream team Monicelli, Pinelli, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi e Suso Cecchi d’Amico, un’età media di circa sessantotto anni ma una freschezza clamorosa. Ma anche una volta rimaneggiato non si trovava un produttore disposto a metterci dei soldi. A chi diavolo poteva interessare la storia di donne che abitano in campagna senza sesso, comicità o violenza? D’altronde non c’è da stupirsi, tant’è che ancora ci sorprendiamo degli incassi di film come C’è ancora domani o Diamanti.

Poi, buon per noi, intervenne Giovanni Di Clemente, un quasi quarantenne che aveva prodotto commediacce (La settimana bianca, Attenti a quei P2, Si ringrazia la regione Puglia per averci fornito i milanesi), un Monnezza (Delitto a Porta Romana), un Celentano movie (Segni particolari: bellissimo), sceneggiate napoletana (Guapperia, Torna) ma coltivava qualche ambizione (la war comedy Ciao nemico, l’instant Mamma Ebe uscito nello stesso 1986). Tirò dentro un socio francese (la Producteurs Associes), cercò faticosamente una distribuzione (alla fine fece in proprio con la C.D.I., all’epoca affiliata all’americana Orion Pictures), ma, insomma, alla fine è andata bene.

Ambientato vicino Grosseto, Speriamo che sia femmina è la storia una famiglia di latifondisti in declino che conta la sola presenza di un uomo in casa, peraltro fuori di testa (lo splendido zio Gugo di Blier, doppiato da Pino Locchi). Coloro che mandano avanti la baracca sono le donne, capitanate da Francesca (una carismatica e meravigliosa Ullmann, con la voce di Vittoria Febbi), ex consorte del discendente ufficiale, il conte Leonardo (un disperato Noiret doppiato da Sergio Graziani, in un ruolo pensato per Carlo Giuffrè). Che torna a casa chiedendo l’ennesimo prestito da investire in una folle opera architettonica finanziata anche dalla sua attuale amante, proprietaria di una palestra a Roma (l’irresistibile Stefania Sandrelli, perfetto come sempre quando deve muoversi tra leggerezza e scaltrezza).

Non solo: alla povera Francesca spetta anche la risoluzione di molti altri problemi, dalla relazione della figlia (De Sio, che arrivava dai trionfi con Nuti e Massimo Troisi) per un glottologo svitato (Paolo Hende) agli affari sentimentali della sorella star degli sceneggiati (Deneuve in pieno post-divismo, con la voce di Maria Pia Di Meo), dallo zio da spedire in un ospizio alle corna della domestica (straordinaria Athina Cenci alla prima prova dopo i Giancattivi) al casale da vendere. E trascura il suo amore clandestino (più o meno) per l’arrivista Nardoni, il fattore che vorrebbe acquistare il casale (tra le prove più brillanti di Giuliano Gemma, anche perché non doppiato come di consueto).

Una grande commedia borghese e campestre piena di personaggi e situazioni, che ha anticipato la serialità televisiva ma non va mai di fretta né sembra condensare laddove avrebbe potuto dilungarsi. E che, negli anni dell’edonismo craxiano, guarda alla grande città con scetticismo, quasi auspicando un ritorno alla terra, alla concretezza, al non perdersi nelle bischerate di questi metropolitani che non sanno fare niente se non sedurre ragazzine (Lante della Rovere insidiata da Adalberto Maria Merli) o immaginare progetti chimerici (Noiret).

Tutto sta nel senso della misura narrativa, della precisione chirurgica, dell’eleganza del gesto che apparteneva a quell’irripetibile scuola di autori, senza dimenticare la colonna sonora di Nicola Piovani, la fotografia di Camillo Bazzoni, il montaggio di Ruggero Mastroianni (citiamo anche l’aiuto regista Giacomo Campiotti e i due assistenti: Francesco Pietro Germi, figlio di cotanto padre, e l’oggi affermatissimo Riccardo Milani).

Ma ciò che colpisce, quarant’anni dopo, di Speriamo che sia femmina è l’assoluta sfiducia nei confronti dei maschi: gli uomini del film sono imbecilli (Blier, Hendel) o arrivisti (Noiret, Gemma), tutti comunque inaffidabili, vuoi perché regrediti o fermi allo stadio infantile del gioco o dell’irresponsabilità e vuoi perché troppo presi da se stessi per potersi incaricare dei destini altrui. Un film serenamente contro il patriarcato in cui le donne fanno la cosa più semplice: lasciano che gli uomini si facciano fuori da soli. Ad avercene.