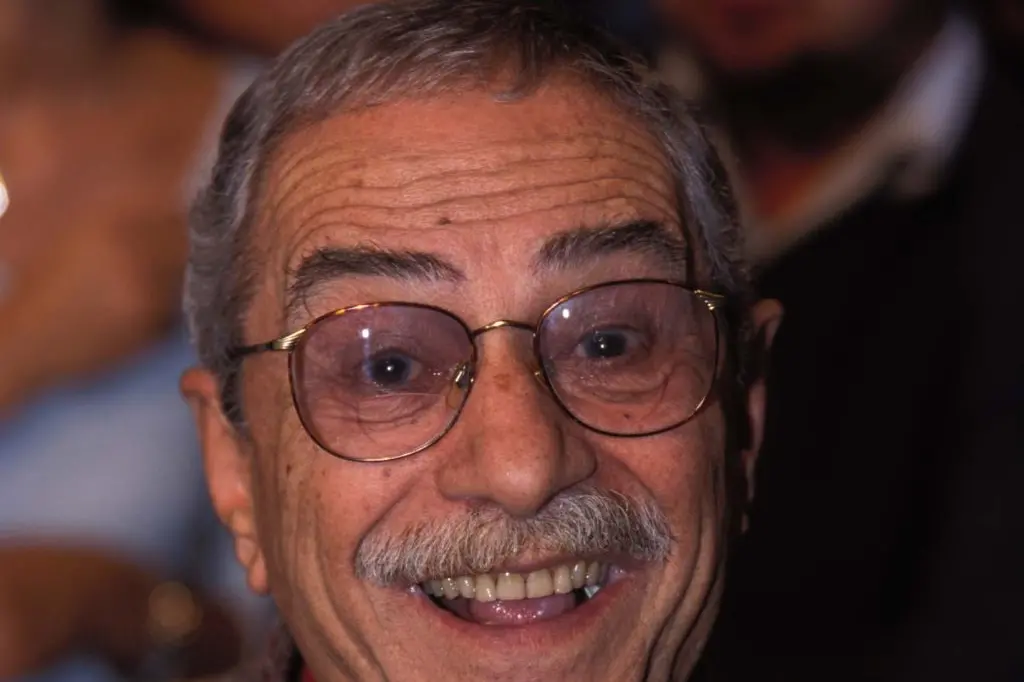

PHOTO

Nino Manfredi @Webphoto

Questo libro non è la classica monografia. Non è un saggio critico, non è un’autobiografia, non è un bignami. È, forse, più vicino alla forma diario. Un diario sentimentale, conteso da due amanti: Roma e Nino.

L’attore che più di ogni altro ha dato volto al capitolino della Roma papalina, e la città che ha mostrato il suo profilo più verace e volgare, generoso e infido, moderno e antiquato nella commedia all’italiana di Nino. Manfredi ne è stato il retaggio contadino, la maschera vernacolare.

Nicola Manuppelli ne tratteggia un itinerario che è insieme personale, artistico, geografico. Non con la precisione del cartografo, ma secondo coordinate sentimentali che impongono un percorso a zig zag, ricco di rimpalli e deviazioni.

Bisogna lasciarsi guidare dai suoi appunti di viaggio, salire sul primo treno che va e scoprire dove ci porta. Inizia così il cammino di A Roma con Nino Manfredi (Giulio Perrone Editore, pagg. 205, € 15,00). Da una dislocazione rispetto alla stessa meta del libro.

L’incipit non è a Roma. Ma a Pastena, Ciociaria. È lì che Manfredi trascorre i suoi primi anni di vita. Un luogo che si porterà dietro anche nella successiva avventura romana, al punto tale da cambiarne i connotati. L’imprinting è la campagna, la forgia un dialetto che custodisce un mondo. A Pastena e a Castro (dove aveva vissuto qualche anno) in seguito gli chiederanno di battezzare e cresimare i bambini. Perché Manfredi era rimasto ciociaro pure da romano. Non si era sprovincializzato, ma aveva ritrovato semmai quell’humus culturale tra le baracche delle periferie dell’Urbe.

Era in Ciociaria che creava i suoi personaggi. Tra la gente del posto, non nei salotti. I salotti nei suoi film non c’erano mai. Con gli altolocati non si trovava bene. Li guardava con disagio, come il commissario nella Roma bene di Lizzani. E per estensione aveva allergia anche dei palazzi del Potere. E con la Religione l’acclamato autore di Per grazia ricevuta avrebbe avuto un rapporto non meno tormentato. Dirà Luigi Magni: “Nino non era religioso, ma non sono nemmeno sicuro che fosse proprio ateo”.

Manuppelli coglie, nell’anima carnascialesca di Manfredi, la saldatura tra ruvidezza contadina e indolenza romana, lo spirito bicefalo di un’irriverenza gentile, che avrebbe assunto molte maschere. Vestito da Arlecchino, preparava nel 1946 il saggio degli allievi del terzo corso dell’Accademia di Arte Drammatica di Roma. L’opera è La famiglia dell’antiquario di Goldoni.

Le maschere torneranno anche nella terza e ultima regia di Manfredi, Nudo di donna, del 1981, dove c’è una misteriosa scena ambientata durante il Carnevale di Venezia. La più calzante e celebrata resta sicuramente quella del Rugantino, portata in scena nel musical omonimo di Garinei e Giovannini del 1962. Maschera romana del ‘700, è lo smargiasso che si vanta di spaccare ogni cosa ma che poi finisce per prenderle. Manfredi è stato Rugantino molte volte in carriera, molte altre il suo rovescio: quanti suoi personaggi che si fingono ingenui, analfabeti, monchi, poi rovesciano tutto?

La maschera implica l’espediente adattivo, il camuffamento per confondersi in un mondo che non sente immediatamante come suo. Quando i Manfredi si trasferirono a Roma nel 1930, la prima casa era un subaffitto abusivo presso un casello ferroviario al Mandrione, tra la Tuscolana e la Casilina. Lo chiamavano il Mandrione perché ci passavano le mandrie a pascolare.

Dopo si spostarono alla Caffarella, appena fuori le mura Aureliane, rinomata per le fungaie, usate anche da Scorsese per girare alcune scene di Gangs of New York; infine in via Pozzuoli, vicino a San Giovanni, dove Manfredi avrebbe continuato a vivere anche dopo il matrimonio con Erminia.

Una Roma ai margini di Roma. La stessa di Girolimoni, il mostro di Roma di Damiano Damiani (1972), una delle prove da riscoprire di Manfredi.

La parte centrale del libro è un accavallarsi continuo di vicende biografiche ed esperienze di formazione artistica. Il fascismo, il collegio cattolico, la tubercolosi che per poco non ci rimetteva le penne, la vita al sanatorio alleviata dal teatro e da altre occupazioni, sempre sul confine sottile tra la vita e la morte.

È allora che Nino imparò a sdrammatizzare. Al sanatorio rimase chiuso per tre anni. Poi venne dimesso. "Clinicamente guarito", gli disse il dottore. Ma con appena 4-5 anni di vita davanti. Ne campò molti di più. Anche se venne la guerra e se la vide brutta di nuovo, riparando a Pastena, nascondendosi nelle grotte insieme a famiglie di contadini senza cibo, come topi. La Commare Secca lo braccava. Commoventi le pagine ambientate durante la guerra, con Manfredi e il fratello che sopravvivono come possono mentre cercano di non farsi acchiappare dai tedeschi.

Poi la guerra finisce e arriva il teatro, quasi per caso o per grazia ricevuta. L’ultima parte del saggio è tutto un salire, dalla fame al palcoscenico, al set, alla gloria. Un crescendo di guizzi da solista e collaborazioni, successi e capolavori. Un trotterellare di viuzze e ritrovi, comitive e osterie. Ci sembra di camminargli a fianco, accompagnandolo oltre le pagine del libro, fino alle soglie del paradiso, come nello spot della famosa tazzina di caffè. Dove il senso del viaggio, dell’amore donato e avuto, delle rivalse sulla malasorte, di colpo si svela nella letizia laconica di un messaggio pubblicitario che vale un epitaffio: più lo mandavano giù e più si tirava su.