PHOTO

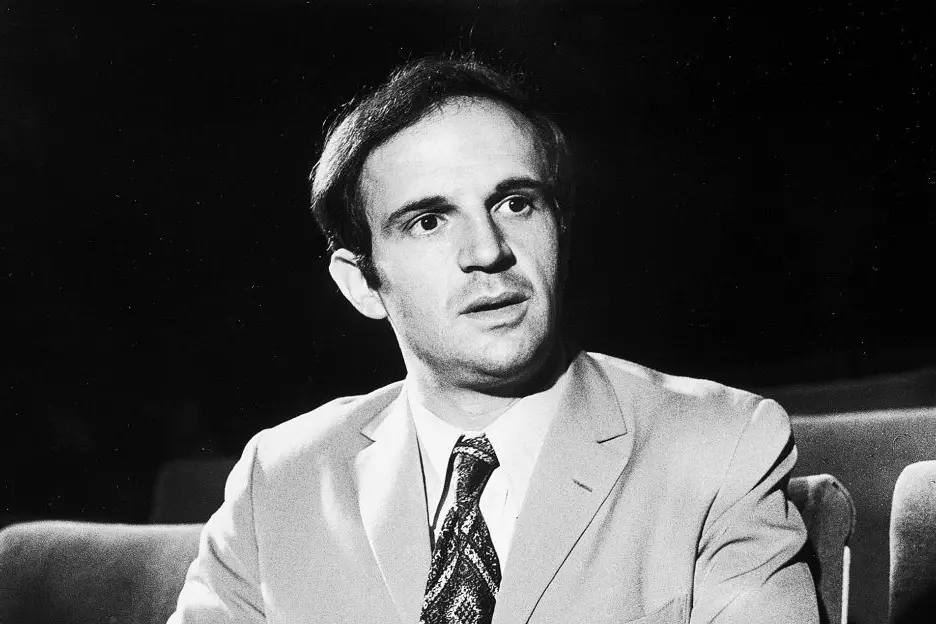

François Truffaut (Webphoto)

L’uomo più odiato di Parigi. Un critico terrorista. Una sorta di Bazin cattivo. L’affossatore del cinema francese. Chi, a metà degli anni cinquanta, aveva una penna talmente agguerrita e polemica da meritarsi certi epiteti? Probabilmente la maggioranza delle persone penserà subito a quel radicale autarchico di Jean-Luc Godard, secondo cui “tutte le immagini da inquadrare nascono uguali e libere” e “i film non sono che la storia della loro oppressione”. Si tratta invece dell’amico-nemico François Truffaut, che, dal 1954 al 1958, scrive per il settimanale Arts oltre cinquecento testi.

Il cinema secondo me (Il Saggiatore, pp. 384, € 28) ne raccoglie poco più di un centinaio, ma sono sufficienti a capire perché Éric Rohmer affermava che “non si conosce il Truffaut critico se non si conosce il lato polemico, vendicatore e mordente dei suoi articoli su Arts”. Come sottolinea il curatore del volume Bernard Bastide, “a cavallo di due pubblicazioni diverse ma complementari, Truffaut capisce velocemente che cosa potrà fare da quella posizione strategica. Se i Cahiers du cinéma sono una sorta d’incubatore per cinefili in cui cuocere a fuoco lento nuove teorie e preparare le rivoluzioni estetiche future, Arts diventerà la vetrina, il luogo di divulgazione e volgarizzazione di queste teorie. Alle centinaia di abbonati dei Cahiers risponderanno le migliaia di lettori di Arts, la rivista dagli appigli violenti e dalle pagine assassine”.

Che il ventenne Truffaut abbia le idee chiare si intuisce già dal vademecum che, nel 1952, appunta sul proprio diario circa l’approccio critico al cinema. La sua lista si articola in quattro punti:

1. Trovare il centro di gravità del film, il punto intorno al quale gravita il pensiero dell’autore: una parola, un sentimento, una metafora.

2. Tutto il resto sembrerà quindi avere un nuovo significato, perché si organizzerà intorno a questa parola scelta in funzione del sentimento che evoca.

3. Non spiegare il film ma riviverlo.

4. Sostituire la descrizione interiore con la comunione interiore.

Due anni dopo, grazie a Jacques Laurent, Truffaut approda ad Arts, dove non solo fa entrare i colleghi dei Cahiers, ma, “approfittando del suo status di protégé, creerà una critica del cinema diretta e senza concessioni, inedita per la stampa dell’epoca”.

Frenetico, iperattivo (per far credere di avere un gruppo privato di collaboratori, arriva a usare tre pseudonimi: Robert Lachenay, Louis Chabert e Robert de La Chesnaye) e fermamente convinto che un film sia riuscito quando esprime “simultaneamente un’idea del mondo e un’idea del cinema”, Truffaut si fa conoscere sia per l’ardore con cui difende le opere che ama (a costo di andare contro tutti e prendere cantonate), sia per gli articoli provocatori con cui attacca sistematicamente l’industria francese tradizionale, impegnandosi piuttosto a valorizzare esordienti che reputa innovativi, come Agnès Varda e Roger Vadim.

Divide i registi compatrioti in quattro categorie (ambiziosi, semi-ambiziosi, commercianti onesti e deliberatamente commerciali), stabilendo che la “vera qualità” vada attribuita unicamente alla prima (all’interno della quale inserisce Yves Allégret, Alexandre Astruc, Claude AutantLara, Jacques Becker, Robert Bresson, Marcel Carné, André Cayatte, René Clair, René Clément, Henri Georges Clouzot, Jean Cocteau, Abel Gance, Jean Grémillon, Roger Leenhardt, Max Ophüls, Jean Renoir e Jacques Tati), ma lamentandosi che solo metà dei nomi citati siano – in linea con i principi della politique des auteurs – autori integrali delle proprie pellicole.

Non che guardando all’estero Truffaut sia più permissivo. Se, da un lato, loda Roberto Rossellini, Ingmar Bergman, Orson Welles e Federico Fellini, dall’altro afferma che il cinema britannico e quello spagnolo non esistono (salvo eccezioni come Laurence Olivier, Carol Reed e Luis Buñuel), che molti registi italiani “affrontano il cinema da principianti, dilettanti, senza curarsi né delle norme né delle regole”, che Otto Preminger è “un cineasta commerciale” e che Vittorio De Sica va paragonato “a una vecchia baronessa che si incanaglisce a girare per i bassifondi”.

“A chi è infastidito dall’ammirazione che i giovani cinefili provano verso il cinema americano” sentenzia nel febbraio 1958, “si dovrebbe far notare che i migliori film americani sono spesso firmati dall’inglese Hitchcock, dal greco Kazan, dal danese Sirk, dall’ungherese Benedek, dall’italiano Capra, dal russo Milestone, dai viennesi Preminger, Ulmer, Zinnemann, Wilder, Sternberg e Fritz Lang!”.

A finire sotto accusa sono invece John Ford (“il più sovrastimato dei cineasti di second’ordine”) e John Huston, che “non ha altro da offrirci che esseri che appaiono sullo schermo per snocciolare uno o due aforismi prima di uscire di scena”. Chissà cosa sarebbe successo se Truffaut non fosse passato dietro la macchina da presa nel 1959 (divenendo così “solidale verso tutte le persone che fanno il mio stesso mestiere”) e non avesse detto addio alla critica militante nel 1967, limitandosi ai soli interventi celebrativi. Forse si sarebbe rabbonito comunque o forse sarebbe divenuto ancora più intransigente, ma, grazie a Il cinema secondo me, la sua “rabbia giovane” resta, insieme a quella cinefilia sfegatata che lo ha sempre contraddistinto e mai abbandonato.