PHOTO

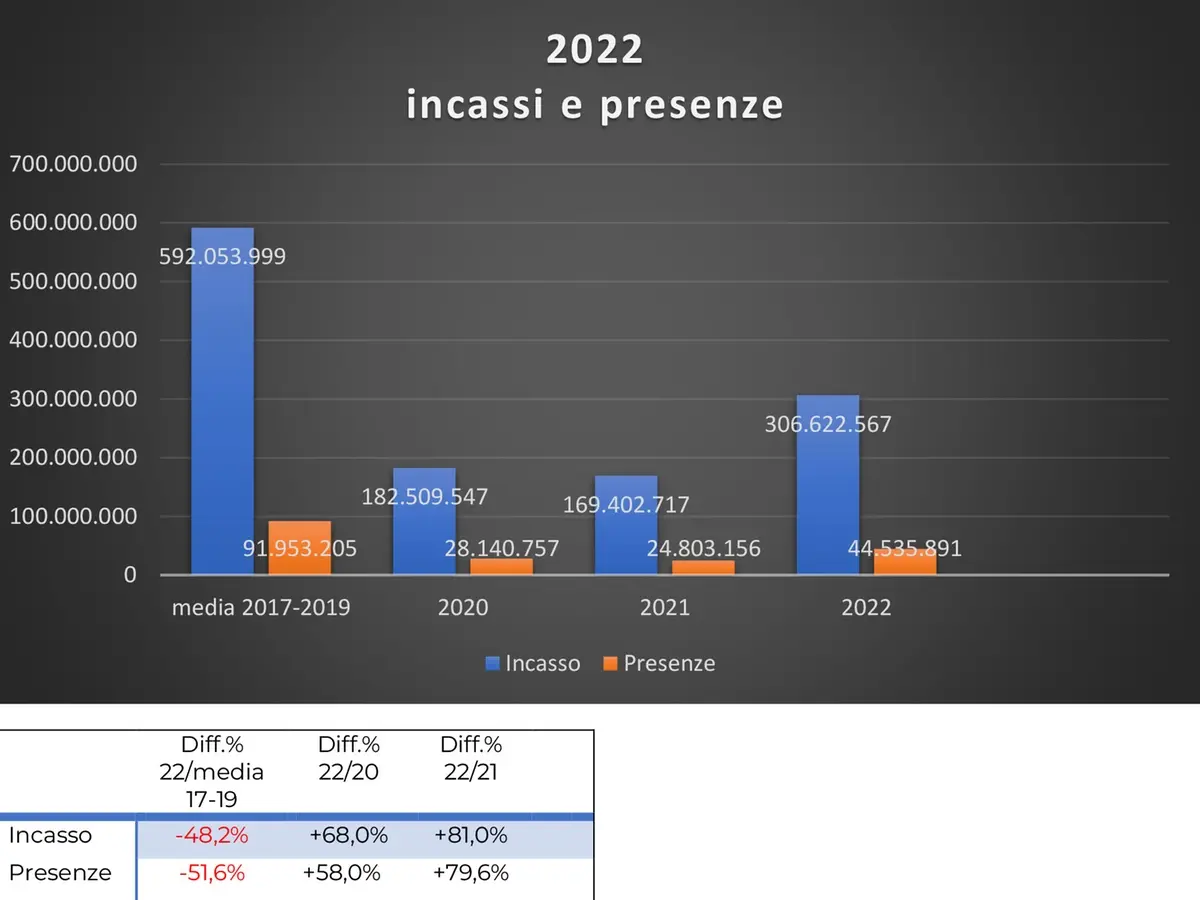

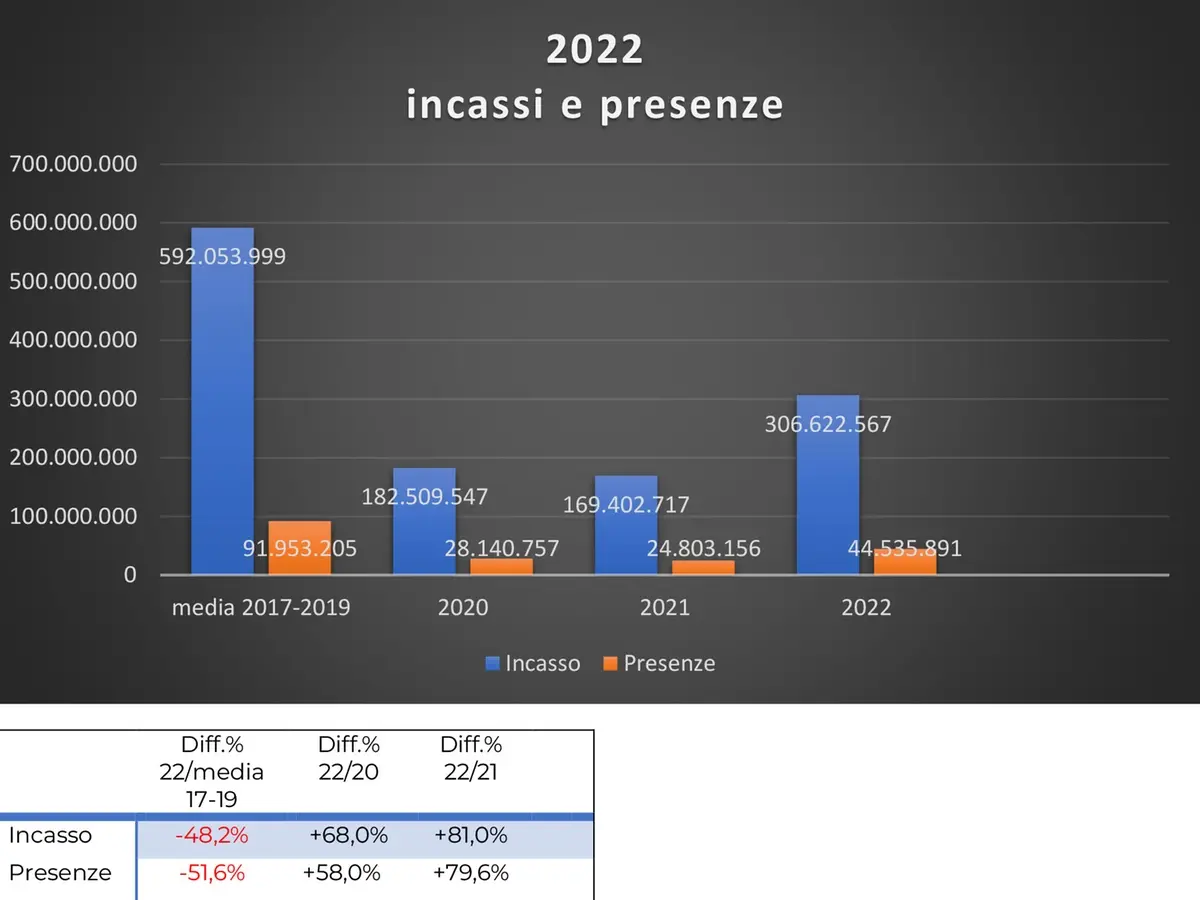

Far sfoggio di “prudente ottimismo”, come è accaduto alle associazioni di settore – Anica e Anec in testa – di fronte ai dati Cinetel 2022, è probabilmente un’opzione migliore (più costruttiva quantomeno) degli apocalittici piagnistei dei mesi passati. Non deve tuttavia illuderci troppo. Nonostante il placebo Avatar, la cui performance al botteghino ha contribuito a mitigare gli effetti devastanti della diaspora del pubblico dalle sale, aver perso la metà degli incassi e delle presenze rispetto al triennio pre-pandemico pesa come un macigno sulle speranze di poter tornare presto ai livelli di un tempo. Il problema però è anche intendersi: quale tempo?

Non è passato inosservato, almeno per chi scrive, il rimpianto venato di pentimento che alcuni critici italiani hanno recentemente espresso per il vecchio vituperato cinepanettone. Se la riabilitazione del Foglio (nel bel de profundis firmato da Andrea Minuz) non desta particolari soprese, considerando la vocazione liberale del giornale, è quasi scioccante leggere sull’ultimo editoriale di Film TV, punto di riferimento editoriale della comunità cinefila, un apologo nostalgico del vecchio tormentone natalizio, “salutare boccata d’ossigeno per tutta la nostra industria”.

Il problema, con questo sentimento della lontananza, peraltro non nuovo nel nostro cinema (negli anni Novanta, per dire, si rimpiangevano i Settanta, i giorni dei trionfi di Franco e Ciccio, non quelli di Antonioni o Fellini) non è nemmeno che è incoerente o strumentale – ci va bene anche il brutto purché il cinema torni a funzionare – e neppure che sia tardivo. Il vero problema è che non riesce a guardare avanti. In questo peraltro allineandosi con buona parte dell’industry nostrano, quando evoca misure protezionistiche “alla francese” (nel momento in cui la Francia si domanda se allentarle). O quando auspica più qualità dal nostro prodotto – cosa peraltro legittima, che ogni spettatore per primo dovrebbe esigere – come se la qualità da sola bastasse a riportare il pubblico in sala. Salvo poi leggere di “Uno, cento, mille cinepanettoni”. Salvo poi accorgersi, soprattutto, che nei dieci primi incassi dell’anno non solo non si trova film d’autore italiano o internazionale ma nemmeno qualche bell’esempio di cinema medio: solo una sfilza di vecchi poderosi blockbuster.

Fonte: dati Cinetel

Tanto basta per spingere qualcuno a chiedere una dimensione produttiva più ambiziosa per il nostro cinema, come se Freaks Out e Dampyr non avessero avuto budget e orizzonti da cinema “importante” e riscontri da cinema italiano. Più senso hanno le felicitazioni per La stranezza di Roberto Andò, esempio di eccellente film “mediano”, tra autorialità e vena popolare, tredicesimo incasso stagionale, il primo tra gli italiani. Un dato che va preso per quello che è: un bel film rimane una valida opzione per ambire al successo (soprattutto presso lo zoccolo duro di un target medio-alto, istruito, non giovanissimo, con disponibilità di tempo e portafoglio), purché non si pretenda faccia scuola: sicuri che tanti esperimenti analoghi decuplichino gli spettatori e non finiscano invece per pestarsi i piedi a vicenda, rimestando nello stesso bacino di pubblico?

L’altro mantra che abbiamo sentito spesso in questi ultimi mesi riguarda proprio la mancanza di prodotto. Un’affermazione che cozza con il numero spropositato – mantra uguale e contrario – di film italiani realizzati nell’ultimo anno, che vede l’Italia primeggiare in Europa. Ci si dimentica che il prodotto c’è, semplicemente o lo si vede poco o finisce su altre piattaforme e magari va anche bene (Il mio nome è vendetta di Cosimo Gomez è entrato nella top ten internazionale dei film più visti su Netflix, per esempio).

Il grande giorno (credits Webphoto)

Non c’è mai stato tanto prodotto quanto oggi. Non a caso si parla da qualche anno di cinema espanso per intercettare tutta una galassia di narrazioni audiovisive che non hanno un unico formato e transitano attraverso diversi dispositivi, dalla sala al web, dallo streaming ai social. Si torna perciò sempre al pubblico, che vede forse più di prima, probabilmente come mai nella storia, ma che vede altrove.

Sì, qualche giornalista sull’onda dell’entusiasmo si è spinto a scrivere che i giovani stanno salvando la sala. Una deduzione suggerita dalla predominanza della fascia anagrafica 15-24 tra i moviegoers nel 2022 (23%). Un dato però che, letto così, dice poco: manca una storicità che permetta una comparazione rispetto al triennio precedente e che non può sorprendere davvero se lo si rapporta alla precisa tipologia di film che hanno fatto le fortune del botteghino quest’anno, da Avatar – La via dell’acqua (1° al box office 2022) a Doctor Strange nel multiverso della follia (3°), da Thor: Love and Thunder (5°) a The Batman (6°), da Black Panther – Wakanda Forever (7°) ad Animali fantastici – I segreti di Silente (8°). Senza contare che, fosse pure un trend consolidato, le scelte produttive del cinema italiano sembrano non tenerne sufficientemente conto.

I numeri sono importanti dunque, sempre che li si legga con attenzione. Con l’avvertenza comunque che la realtà è sempre più stratificata di quanto non dicano i grafici. L’analisi difetta spesso non di profondità ma di estensione: si fatica a mettere insieme i punti, a cogliere le interdipendenze. Perciò ci si avvita spesso nelle aporie dei mantra uguali e contrari, negli slogan che si elidono a vicenda, nelle contraddizioni di una politica per l’offerta quando è la domanda che latita, nella strategia dei cahiers de doléances, dell’assistenzialismo di missione.

Ci si scorda spesso e volentieri che è la sala ad essere in crisi, non il cinema. E che è sempre più esigua la cerchia di puristi per cui il cinema è la sala. D’altra parte, non ci hanno forse detto per anni che il piacere del film sta nelle storie e nei personaggi che racconta? E non è stata forse quest’insistenza quasi ossessiva per lo storytelling un assist prezioso a piattaforme, social e a tutti quei contenitori audiovisivi di storie? Fin quando i film erano pensati e fatti soprattutto di immagini il grande schermo aveva pochi rivali. Persino oggi è così. Ecco perché opere visionarie come Avatar possono essere ancora - e solo? - un successo puramente cinematografico. Con poche chance di replica su dispositivi più piccoli e difettosi sotto l’aspetto della tecno-meraviglia. E se gli “Avatar” sono difficilmente riproducibili su vasta scala e con frequenza per via dei costi di realizzazione proibitivi, è forse nel recupero di una dimensione prettamente estetica del cinema che la sala può e deve giocare la sua partita di sopravvivenza. In quello che una volta chiamavamo lo specifico della visione. In quella combinazione unica di valori tecnico-artistici dell’opera e della loro concordanza con gli apparati tecnico-riproduttivi di fruizione.

Diversamente, l’ostinazione non verso il cinema commerciale ma il cinema di storie, nella sua rimodulazione in flussi – unici e seriali, professionali e artigianali, composti e frammentati - è destinata a sbattere contro il caleidoscopio dei dispositivi più leggeri ed economici con cui può essere fruito. Allargare il ventaglio di analisi alla componente psico-sociale, persino antropologica, della visione ci permetterebbe ad esempio di cogliere un aspetto saliente dell’epoca che viviamo: il fatto cioè che la funzione una volta appannaggio quasi solo esclusivamente del cinema, di offrire cioè soddisfazione alle pulsioni primordiali del piacere del vedere – la scopofilia, la curiosità e il desiderio di guardare senza essere guardati, protetti dall’anonimato e dal buio della sala; il riconoscimento, l’identificazione di sé in un’immagine alienata e più perfetta – si è trasferita ormai su dispositivi privati, a portata di mano, sempre disponibili. All’interno di una curva dell’esperienza sempre più narcisistica, caotica, atomizzata.

Solo se si accetta questo dato di realtà, che non è più solo generazionale, il fatto cioè che la matrice dell’immaginario non è più nei cinema, ma nella dispersione e riconfigurazione sempre cangiante delle immagini attraverso vari contenitori-contenuti di cui l’utilizzatore è anche sempre e più demiurgo, allora si può forse riconsiderare la vicenda non tanto nei termini disfattisti di un anacronismo del medium ma di una marginalità preziosa, preludio di un suo ripensamento. E allora si torna alle sale, che dovrebbero essere ammodernate nei concetti prima ancora che nelle funzionalità (come quando si immaginano servizi di parking, babysitting e altre utilità da caccia al cliente, in una contorta idea di priorità).

La sala cinematografica da intendersi probabilmente non più come mero luogo di destinazione del film ma come contenuto essa stessa. Ripensarla come alternativa rispetto a un centro che non abita più. Un luogo di avvenimento della visione, più che avveniristico: va ribadito, per escludere che debbano esserci per forza o prioritariamente ingenti investimenti tecnologici. Conta semmai la capacità di posizionarsi come spazio culturale di aggregazione. A partire dal film, intorno al film. Comunque dentro un tessuto urbano di relazioni, nel ventre di una comunità sparpagliata, non necessariamente dissolta. Pensiamo all’esperienza del Cinema America a Roma o dell’Anteo a Milano, al radicamento territoriale di tutti quei piccoli cinema di provincia, coraggiosi nel promuovere una proposta di programmazione fortemente identitaria, relazionale, coinvolgente. Esempi virtuosi non ne mancano, difettano semmai gli emuli. E mancano, almeno su questo fronte, le analisi.