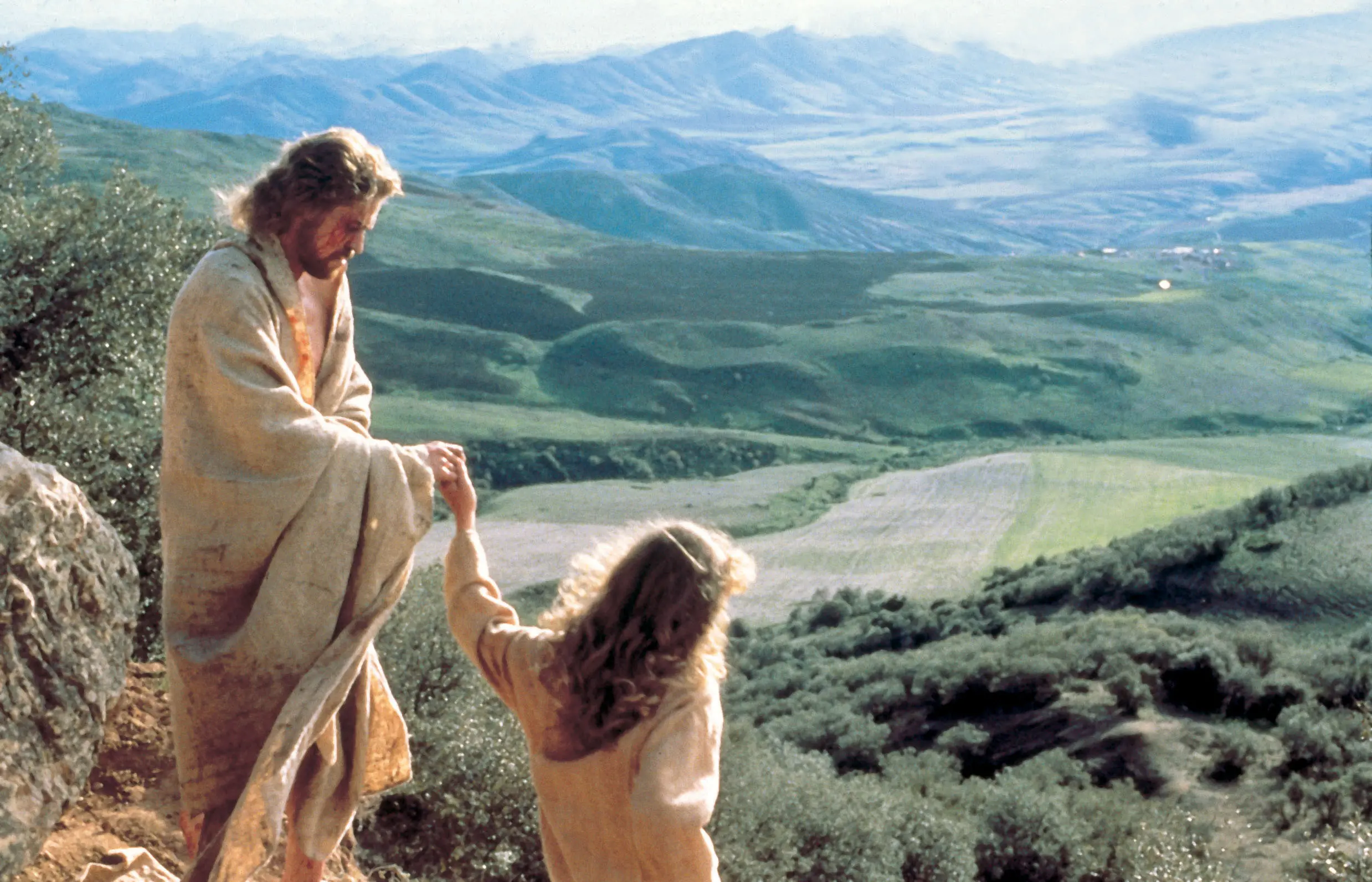

PHOTO

Carl Theodor Dreyer, La passione di Giovanna d'Arco (1928) @webphoto

La matrice del cinema si lega sostanzialmente a due categorie fondamentali anche nella teologia, l’immagine e la parola, colte nella loro dinamicità ed efficacia.

Alla giusta reticenza aniconica del Decalogo che proibisce ogni rappresentazione di «ciò che è nel cielo, sulla terra e nelle acque sotto terra» (Esodo 20,4) per liberare il Dio persona da ogni forma oggettuale idolatrica, subentra la svolta neotestamentaria.

Nelle Scritture cristiane e nella Tradizione la domanda di fondo sulla rappresentabilità del sacro è subito evasa in senso favorevole, non solo perché il linguaggio teologico è per sua stessa natura simbolico e analogico – come per altro aveva già intuito il libro della Sapienza, convinto che «dalla bellezza e magnificenza delle creature analógôs [per analogia] si può ascendere al loro Autore» (13,5) – ma anche perché il cristianesimo ha nel suo cuore l’Incarnazione che vede nel volto umano di Gesù di Nazareth una eikôn, un’icona, un’immagine del Dio invisibile, come scriveva san Paolo ai Colossesi (1,15).

In questa linea si illumina anche la scelta iconica della Chiesa che si opporrà con forza all’iconoclasmo nel Secondo Concilio di Nicea (787), generando e sostenendo quello straordinario patrimonio artistico che avrà il suo approdo necessario anche nella stessa cinematografia. Non è secondario, poi, il fatto che i due linguaggi, il filmico e il religioso, sono per loro natura performativi. Pur con tutte le distanze e le differenze del caso, la “sacramentalità” dell’atto liturgico ha un’analogia nell’efficacia dell’“azione” cinematografica che cerca di “attuare” nello spettatore ciò che rappresenta. Ci sono, infatti, nei film di autentica qualità artistica e spirituale alcune suggestioni irrevocabili che, dopo il congedo dallo spettacolo, continuano a vivere nell’interiorità e nella stessa esistenza dello spettatore.

L’altra componente che intreccia fede e film è la parola. Naturalmente non intendiamo solo il sostegno che il dialogo offre alla rappresentazione, ma il racconto visivo. Ora, si comprende che la Bibbia sia divenuta un soggetto appetibile dal cinema perché è per sua natura “storia della salvezza” e quindi narrazione. È suggestivo un aforisma giudaico che afferma: «Dio ha creato gli uomini perché Egli – benedetto sia – ama i racconti». Ci sono, così, pagine bibliche che sembrano già un soggetto cinematografico, come nel caso delle 35 principali parabole di Gesù. Altri testi si presentano quasi come una sceneggiatura pronta per le riprese: si provi a leggere, ad esempio, il celebre racconto dell’adulterio di Davide e dell’assassinio di Urìa presente nei cc. 11-12 del Secondo Libro di Samuele.

In quest’ottica si sono sviluppati alcuni capolavori come il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini (1964) ma anche una serie di colossal di grande impegno finanziario e tecnico ma di modesta qualità religiosa. Pensiamo alla Più grande storia mai raccontata di George Stevens (1965), a Il grande pescatore di Frank Borzage (1959) o al Re dei re di Cecil B. DeMille (1927; remake di Nicholas Ray nel 1961); quest’ultimo ebbe anche il merito di aver diretto un più significativo film divenuto un “classico” della cinematografia biblica, I dieci comandamenti (1956). Non si badava a spese e a effetti, ma alla fine si otteneva un’iconografia enfatica e solo esteriormente religiosa, anzi, in alcuni casi destinata a rasentare il sadismo, come nell’esagitato La Passione di Cristo (2004) di Mel Gibson (90 minuti di torture su 126 di film!).

Né si devono escludere le non rare provocazioni blasfeme che attingevano la loro capacità di scandalo proprio nell’uso improprio del testo sacro (L’ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese del 1988, in verità meno negativa di quanto sembrasse, divenne al riguardo un emblema). Anche per il cinema si può, comunque, riproporre l’antica querelle che ha tormentato critici e teologi riguardo alla definizione dell’arte sacra o dell’arte religiosa (che non sono necessariamente sinonimi). In realtà, bisognerebbe superare le classificazioni troppo rigide perché anche un film a esplicito soggetto religioso può risultare spiritualmente insignificante, e un film di tema e taglio profano può essere di altissima impronta religiosa.

A livello più generale dobbiamo, quindi, riconoscere che un grande regista interessato alla ricerca autentica può generare vere e proprie meditazioni teologiche e parabole di intensa umanità e spiritualità. Nel 1951 nei suoi Minima moralia il filosofo Theodor W. Adorno annotava questa sconsolata esperienza personale: «Da ogni spettacolo cinematografico mi accorgo di tornare, per quanto mi sorvegli, più stupido e più cattivo».

Non sappiamo a quali film assistesse per dare un giudizio così catastrofico. Certo, milioni di chilometri di pellicola e ora di immagini digitali possono confermare questa convinzione, ma c’è anche un ricco repertorio di film di eccezionale bellezza, intelligenza, interiorità e trascendenza. Che il cinema potesse spesso scadere nella superficialità vacua e fatua (anche in materia religiosa) era ribadito negli stessi anni di Adorno dal poeta e critico francese Antonin Artaud che nel suo La coquille et le clergyman (1928; La conchiglia e l’ecclesiastico diretto da Germaine Dulac) dichiarava: «La pelle umana delle cose, il derma della realtà, ecco con che cosa gioca anzitutto il cinema». Eppure questa pessimistica rilevazione non impediva ad Artaud di diventare attore con una superlativa interpretazione del monaco Massieu in quel gioiello filmico – tutt’altro che fermo all’epidermide della realtà – che è stato La passione di Giovanna d’Arco (1928) di Carl Dreyer