PHOTO

485 minuti. Un film mammut. Il più lungo mai mostrato alla Berlinale. Un epos storico cui riesce il miracolo che nessuno si aspettava: resta di una bellezza mozzafiato anche dopo la quarta ora.

A Lullaby to the Sorrowful Mystery del regista filippino Lav Diaz è una prova di grande cinema e di coraggio. Certo, alla fine in sala era rimasto al massimo un terzo dei giornalisti. La prova non è facile, ma è riuscita. La rivoluzione filippina contro i coloni spagnoli tra il 1896 e il 1898. È questa l’ambientazione di Hele Sa Hiwagang Hapi, questo il titolo in filippino. Un’epopea di combattimenti, tradimento, idealismo ed eroi. Solo che nel film di Diaz compaiono anche maghi, demoni, sciamani, presenze. Storia? Mitologia? I due principali eroi di quella sanguinosa guerra di liberazione, José Rizal per gli spagnoli, Andres Bonifacio per i filippini, vengono spogliati della loro sacaralità. Anzi, vengono fatti a pezzi. Uno viene giustiziato nella prima scena del film, l’altro viene massacrato dopo essere stato chiuso in un bagno. Nessuno può dirsi, o credere di essere, un eroe.

Questo è il messaggio più forte che il più importante regista filippino contemporaneo manda con chiarezza attraverso il tessuto complesso di eventi storici e figure mitologiche di cui è fatto il suo film. Un film amaro e furente con i peccati del passato.

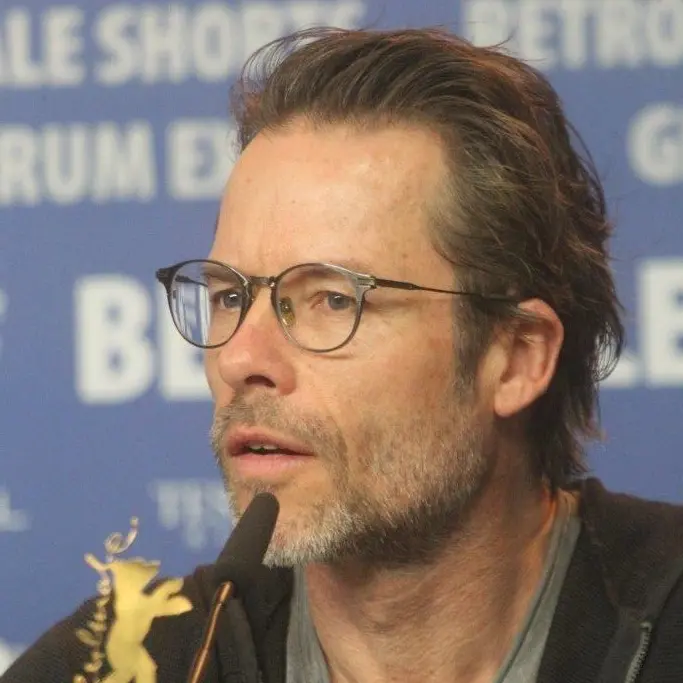

Il regista è lapidario: "La strada che ha portato all’indipendenza filippina è ricoperta di cadaveri". Tutto in questo film è fuori della norma, anche la sua presentazione, che ha monopolizzato un’intera giornata di concorso. Al mattino, davanti al Berlinale Palast, il direttore del festival accompagna il cast sul tappeto rosso. Certo: presentazione stampa e serata-matiné di gala ieri erano la stessa cosa. Come proiettare due volte un film di oltre otto ore? Il cinema di Diaz ci ha abituato alla lunghezza. È cosa nota che una pellicola più lunga di due ore è difficilissima da distribuire. I suoi film in media sono lunghi il doppio. Quanto una giornata di lavoro part time. Solo per questo meriterebbe un premio. Perché i suoi film sono così lunghi? "Sono figlio di un contadino e di un’insegnante. Sono cresciuto sull’isola di Mindanao, nel sud delle Filippine, dove dovevo camminare ogni giorno dieci chilometri per andare a scuola e dieci per tornare a casa.

Un’estetica fatta di lentezza è la lente attraverso cui ho imparato a conoscere il mondo". Questa è la chiave del suo cinema: la coscienza che governa l’inconscio. Per questo le sue sequenze più belle sono anche quelle dove la camera è immobile. Ma la lentezza non è il solo aspetto estremo del cinema di Diaz. La camera, appunto, non si muove quasi mai. Nessun primo piano. Nessun taglio veloce. Nessuna ricompensa emozionale, neanche dopo 200 minuti. Lo schermo con Diaz diventa palco. Diaz ha girato il suo film in formato 4:3, quello classico, prima del Cinemascope. Una scelta che ha dell’ironico, visto che Diaz, come quasi tutti i registi del sud est asiatico devono tutto al digitale, una tecnica così economica che ha salvato il cinema di un continente. Ma la scelta del formato ha, e non ci sono dubbi, anche il significato di un omaggio. Al cinema, ovviamente. Così come la scelta di girare in bianco e nero. E non è un caso la scelta di mostrare un piccolo frammento di girato dei fratelli Lumière, mentre uno spettatore dice estasiato: "questa nuova tecnica darà vita a un mondo nuovo".

La giungla è il rifugio dell’anima filippina. Qui è il regno del caos, dell’abbondanza. Il vero regno di un popolo spaccato tra il cattolicesimo dei colonizzatori e la mitologia della giungla. Tikbalan, l’essere metà cavallo e metà uomo, forse esiste davvero nelle tenebre delle foreste vergini filippine. Un regno senza tempo. Il tempo, ci dice il film di Diaz, in questa parte di mondo è arrivato con gli spagnoli. Un grande capolavoro.