PHOTO

© 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

La famiglia genera e protegge i mostri. Assai distante dai linguaggi e dalle istanze del cinema drammatico, Predator: Badlands di Dan Trachtenberg – nono lungometraggio dell’ormai storico franchise Predator, avviato nel lontano 1987 da John McTiernan sotto il segno del fortunato trio Jim Thomas, John Thomas e Arnold Schwarzenegger – sembra dimenticare almeno in parte i propri codici di riferimento, dunque d’immaginario e di genere, battendo nuove vie. Tra queste: il racconto familiare, la coralità e ancora il linguaggio buffo, tipico di un certo cinema firmato James Gunn – ci dice niente la trilogia dei Guardiani della Galassia? – facendosi altro, al di là dell’horror e dello sci-fi a spasso tra i pianeti e le foreste d’ogni dove.

Trachtenberg non intende affatto perdere tempo e, dopo le ottime prove di Prey – western minimalista sul letale cacciatore alieno alle prese con il lascito esistenzialista e kolossal di Malick ed Emmerich, dentro e oltre i confini delle terre selvagge popolate dai nativi americani, perciò non ancora ridefinite dal mito della frontiera tanto caro a Costner – e ancora Predator – Killer dei Killer, ridisegna epica e psicologia del secondo alieno più iconico del cinema fantascientifico anni ’80 (il primo resta quello di Scott, il cui immaginario rivive perfino in questo film), affidandosi a uno script che, a costo di rischiare tutto, si spinge oltre il già detto, tradendo perfino le origini della saga, in nome del cambiamento e dunque di un immaginario nuovo di zecca.

Come la prenderemmo se, improvvisamente, il temibile, sanguinoso e spietato alieno – forte della capacità di farsi invisibile nel bel mezzo dello scontro e d’appendere alle cime degli alberi corpi umani orrendamente spellati e insanguinati – manifestasse la propria volontà di redenzione e vendetta, poiché dolorosamente trafitto non da una freccia né, tantomeno, da un proiettile, bensì da un lutto familiare? Inaspettatamente bene.

Laddove la scrittura di Patrick Aison e Brian Duffield sembra rivolgere ben più di qualche sguardo alla tragedia shakespeariana – figlicidio, ricerca identitaria via via più confusa e violenta, e ancora parricidio e abbandono, senza ritorno alcuno, del “nido” familiare precedentemente salvifico e poi distruttivo – Trachtenberg torna all’adrenalina del kolossal e del western non più classico ma distopico, sulle orme di George Miller, dei fratelli Hughes e ancora di Joseph Kosinski.

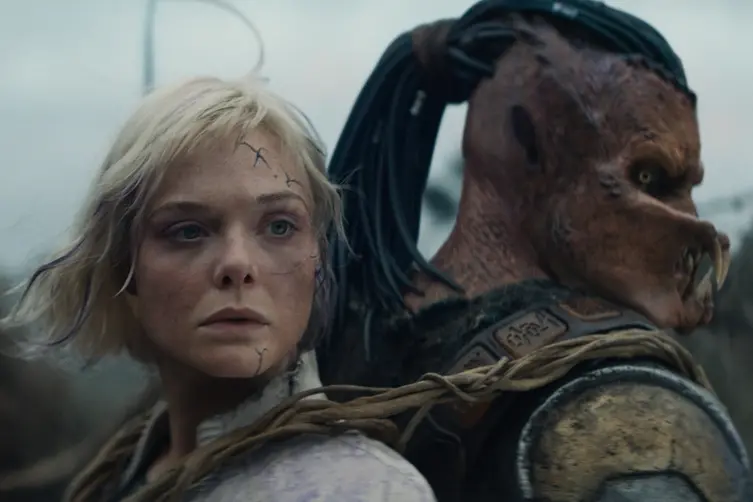

All’epopea sci-fi sulla peregrinazione malinconica, furiosa e inizialmente solitaria del Predator – o cowboy/astronauta di turno – si affianca ben presto, e in modo del tutto anomalo, la dimensione buffa e inattesa del buddy movie. Infatti Dek (il Predator interpretato da Dimitrius Schuster-Koloamatangi) non è solo nelle terre selvagge, letali e coloratissime del pianeta remoto in cui intende riscattarsi riportando a casa la pelle – o la testa – della creatura più pericolosa confinata lì. In sua compagnia: la chiacchierona androide Thia (Elle Fanning) e la creatura goffa e via via più definita Bud (Rohinal Nayaran), a sua volta figlia d’un destino crudele che, però, può ancora mutare. Ma a una sola condizione: niente più anime solitarie, bensì una comitiva di mostri a pezzi. Sarà capace di accettarlo il giovane Predator, schiacciato dai sensi di colpa e dal dolore senza pari del proprio lutto?

Predator: Badlands, raccogliendo quanto più pubblico possibile – è la prima volta che un lungometraggio del franchise Predator non ottiene alcun Rating R – mette da parte, con un certo pudore, le proprie tracce linguistiche (oltreché sceniche) tipicamente horror, e così anche la ferocia dei precedenti capitoli. Mostra però, con sguardo maturo e spesso cupo, le conseguenze violente della disperazione: tanto di un alieno quanto di un mostro e, ancora, di un androide, riscoprendo l’uomo. L’umanizzazione, dunque, è riuscita.

E pur dovendo molto al Gunn dei Guardiani e di Suicide Squad, tra toni stoner e comedy che fanno capolino dapprima raramente e poi sempre più frequentemente, la cifra stilistico-narrativa del Trachtenberg di 10 Cloverfield Lane va a segno ancora una volta. Dinamico, spettacolare e sorprendentemente riflessivo. Si potrebbe ragionare a lungo sulla deriva queer del franchise Predator e, più in generale, del cinema di Trachtenberg. Ma occhio a dirlo ad alta voce.