PHOTO

Il farone, il selvaggio e la principessa © 2022 Nord-Ouest Films-StudioO - Les Productions du Ch'timi - Musée du Louvre - Artémis Productions

L’ottantenne Michel Ocelot è un’istituzione del cinema d’animazione: il suo lungo d’esordio, Kirikù e la strega Karabà, è uno spartiacque storico con due sequel all’altezza, Principi e principesse è già un compendio sperimentale con le ombre cinesi, Azur e Asmar porta il 3D nella tradizione del disegno a mano, Dilili a Parigi è un kolossal immersivo. Ocelot si esalta nella fuga dal presente: la fantasia passa attraverso la rievocazione di mondi lontani, dalle leggende africane al medioevo fino alla Parigi della Belle Époque, e le tecniche recuperano lo spirito antico dell’esercizio dello stupore.

Tutto questo per dire che il suo ultimo film, Il faraone, il selvaggio e la principessa, è completamente in continuità con un discorso del quale pare più un’appendice che una necessità, costituito da tre storie che sembrano scontornate dalle retrovie di altri suoi film: un’epopea nell’antico Egitto, una leggenda medievale dell’Alvernia, una fantasia orientale del VXIII Secolo, con costumi ottomani e palazzi turchi. Come un collega della sua generazione, cioè Hayao Miyazaki, Ocelot riflette sul tempo che ci rimane, restituisce quel che ha imparato, testimonia il bisogno dell’altrove per comprendere la realtà, dichiara ancora una volta la fiducia nell’arte del racconto.

Il farone, il selvaggio e la principessa © 2022 Nord-Ouest Films-StudioO - Les Productions du Ch'timi - Musée du Louvre - Artémis Productions

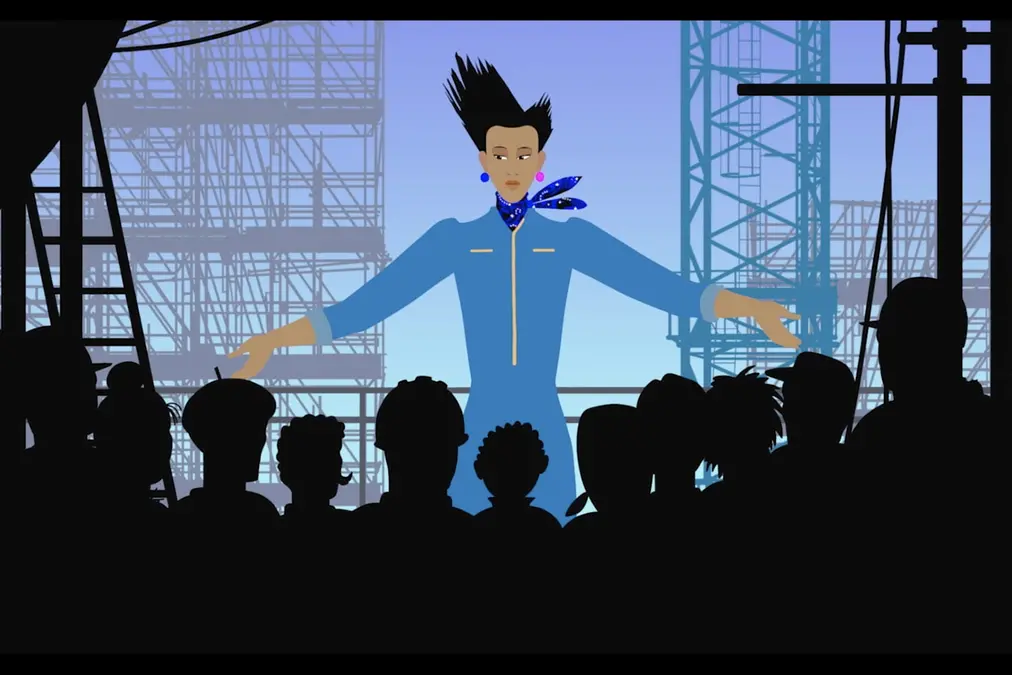

Un film più terminale che crepuscolare, malinconico più per ciò a cui allude che per quel che dimostra, che raccoglie passioni e ossessioni di un cinema caleidoscopico e sognante, opulente e astorico. Mai grazie al cielo conservatore né reazionario, Ocelot ama il passato perché contenitore di storie e al contempo lo rimpiange con il disincanto di chi ha un grande avvenire alle spalle e una nostalgia che vuole fare prigionieri. Tant’è che le narrazioni avvengono su uno sfondo emblematico, le impalcature di un cantiere edile a fotografare l’avvento della modernità, quasi a dichiarare la fine di un mondo, quello dell’oratoria come intrattenimento anche istruttivo.

La regia cerca il movimento nei consueti tableaux vivants, la dovizia di particolari è indiscutibile, ma, al di là di temi e stilemi (l’amore impossibile, i divari sociali, i sentimenti che prevalgono sulle prepotenze, la malizia estetica), Il faraone, il selvaggio e la principessa è meno potente dei precedenti lavori di Ocelot, quasi l’autore fosse più interessato alla forma dei suoi racconti che ai racconti stessi (“Le storie sono finite!” dice la principessa in un momento particolarmente metatestuale). Che sia autore raffinato, rigoroso e ammirevole è fuor di dubbio, che il suo universo sia una continua educazione alla meraviglia non lo scopriamo oggi, che questa tripletta abbia passaggi affascinanti e un’atmosfera rarefatta non è in discussione, ma Ocelot ha fatto di meglio.