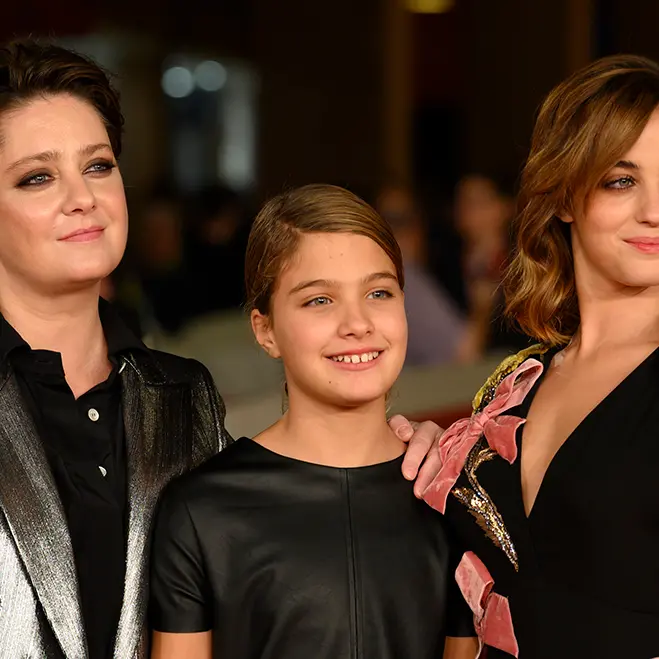

PHOTO

Trois jours et une vie

C’è una scena a metà di Trois jours et une vie in cui il regista Nicolas Boukhrief spezza il ritmo e il tono e mette in scena l’alluvione del paesino delle Ardenne al centro della vicenda con moduli da horror.

È una sorta di cartina di tornasole dell’intero film, che esplicita il senso psicologico del racconto ma anche la voglia del regista di spaziare tra toni diversi.

Tratto da un romanzo di Pierre Lemaître, il film racconta di un incidente, quello con cui il piccolo Antoine uccide l’amichetto Remy e poi, preso dal panico, ne nasconde il corpo nel bosco.

Nasconderà questo segreto e il senso di colpa per anni, osservando anche il dolore dei familiari e della comunità. La sceneggiatrice Perrine Margaine assieme all’autore del romanzo concentrano il film sui temi psicologici presenti già sulla carta, ma il regista ambisce a qualcosa di più articolato.

A partire dalla struttura, divisa tra i 3 giorni del 1999 in cui avvenne il fattaccio e la vita successiva in cui tutti i personaggi provano ad andare avanti, Boukhrief vuole tracciare un affresco che contempli cambi di stile e impostazione: comincia giocando abilmente tra i punti di vista, analizzando la rabbia, la responsabilità, il dolore, il rimorso e l’espiazione.

Poi, dopo quella sequenza che dicevamo all’inizio e che fa da cesura, il regista decide di prendere in mano altri attrezzi, come l’accenno horror o il noir alla Highsmith, ma si nota che non sa davvero come usarli.

E allora Trois jours et une vie sbaglia costruzione e progressione, si incarta col racconto e col modo di metterlo in scena, soprattutto vanifica buona parte delle atmosfere create fino a quel momento forzando azioni e reazioni e calcando la mano su una rappresentazione della provincia un bel po’ vecchia.

In cui le ambizioni del regista restano tutte tra le pagine di partenza.