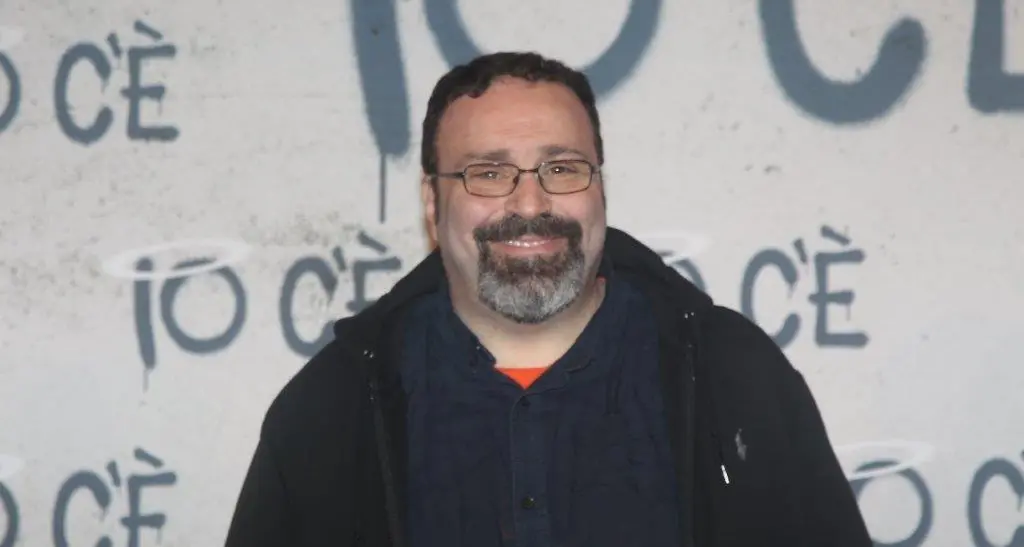

PHOTO

Nanni Moretti e Margherita Buy in Mia madre

Come si lascia andare una persona, come si elabora il lutto per la perdita della madre? E come abbiamo – l’abbiamo? - conosciuto quella persona che chiamavamo madre? Come si torna al cinema dopo aver vaticinato l’imprevedibile, addirittura, l’inaudito (Il Caimano e, soprattutto, Habemus Papam)? Ancora, come si può tenere il timone tra la necessità di aderire al reale (“Voglio ritornare alla realtà”) e quella di non indulgere nell’intimismo? Insomma, come si può mettere accanto al personaggio Moretti il regista Moretti, ovvero l’uomo Moretti? Come può quella denotazione affettiva, “mia madre”, che nemmeno sopporta fratellanza e sorellanza (non si dice “nostra madre”) travalicare l’individualità, l’individualismo e farsi connotazione universale, proprietà pubblica?

E, poi, com’è possibile provare almeno a “sparire” dalla scena, pur calcandola in prima persona (Moretti stesso) e interposta (la protagonista Margherita Buy)? Infine, come si fa in un film su un lutto, meglio, in un film sul senso di inadeguatezza filiale, professionale, amicale, relazionale ed esistenziale inserire un altro film sul mondo del lavoro che suona quale paradossale, chirurgico, beffardo apologo del lavoro (che non c’è) nell’era Renzi, ovvero, del Jobs Act e i suoi derivati, con imprenditori amerikani, champagne finti e discorsi in sale mensa occupate?

Mia madre è il nuovo film di Moretti. Sulla scorta autobiografica della perdita della propria madre, ma ovviamente non solo, Nanni inquadra il suo alter ego Margherita (Margherita Buy), una regista “impegnata” alle prese con un film sul mondo del lavoro, sull’occupazione di una fabbrica appena acquistata da un imprenditore straniero, interpretato da un famoso attore americano, Barry Huggins (John Turturro). Nel frattempo, la madre Ada (Giulia Lazzarini) è ricoverata in ospedale, e Margherita, e soprattutto il fratello Giovanni (Nanni Moretti), la vegliano, l’accudiscono. Margherita ha una figlia, Livia (Beatrice Mancini), avuta da un uomo con cui non sta più, mentre Giovanni, ingegnere, ha preso un’aspettativa dal lavoro.

Tra le altre cose, Mia madre è un film sul dialogo e, ancor prima, sull’insegnamento: in entrambi i casi, sulla “perdita di”. Ada è l’unica che ha insegnato e sa ancora insegnare, con riconoscimento sociale e riconoscenza individuale: i suoi ex alunni la conoscono meglio dei familiari, la nipote solo grazie a lei può pensare di imparare il latino. Giovanni no, non insegna: può ricordarsi un dativo, ma più della madre è in aspettativa, dal lavoro e forse dalla vita tout court. Anche Margherita non insegna: è una regista “stronza” (ipse dixit) a cui tutti concedono tutto, un’amante fuggita che non sa stare al mondo se non pesando sugli altri, costringendo gli altri a proprio riflesso. Cose dure, ma precise: gliele addebita chi vorrebbe stare con lei - ci stava ma non più – ma le pensa, e gliele ha dette, anche il fratello Giovanni. Invano.

Ma che film è Mia madre? Forse, La stanza della madre, ma rispetto a La stanza del figlio è migliore, di gran lunga: Moretti è cambiato, maturato, il sadismo non gli interessa più, e tra quello e questo film si è aperto al mondo, l’ha addirittura previsto con Il Caimano e Habemus Papam. Mia madre è frutto di questa apertura al mondo, all’altro, sa elaborare il privato in racconto (ancor più che storia) pubblico: qui Moretti vince la sfida, evitando di indulgere (e autoassolversi) nel privato, piuttosto rivendicando la possibilità di tradurre la perdita individuale in guadagno pubblico, ovvero artistico.

E lo fa rivendicando l’adesione, ancor più dell’aderenza, alla realtà e insieme la concessione al sogno a occhi aperti, quello che facciamo quando la realtà è troppo brutta: non vogliamo chiudere gli occhi, ma vedere qualcosa di diverso quando i nostri cari, i nostri affetti amori carne e sangue se ne stanno andando. Perché le focali sono quella corte della nostra inadeguatezza al mondo, alla vita e alla morte: il papa Michel Piccoli scappava all’alba, la madre Ada scappa pure, e forse si incontreranno. Ma il problema, al solito, è di chi resta.

Moretti, lo dice alla fine, guarda al domani, senza dimenticare il dolore di ieri e l’inadeguatezza di oggi. Lo fa con il suo cinema e lo fa il suo cinema: non tutto è riuscito nel film, soprattutto quando l’iperbolico John Turturro deve essere riportato a più miti consigli, e alla conseguente evitabile giustificazione/spiegazione e, ma meno, quando la persona Moretti s’allunga e fa ombra su Giovanni e ancor più su Margherita. Ma non sono difetti gravi, perché Mia madre sa darci del tu. Anzi, del noi.