PHOTO

La profondità non di campo, ma nel campo, dunque, il buco. Non tutti i film col buco riescono. O, meglio, non tutti riescono allo stesso modo: l’ultima Mostra di Venezia ha messo in Concorso Il buco di Michelangelo Frammartino, dedicato all’esplorazione nel 1961 dell’abisso del Bifurto nel Pollino e premiato dalla Giuria di Bong Joon-ho, ma se n’è perso un altro, francamente più interessante. E nel modo più letterale, financo spiccio: più profondo. Vedendolo torna in mente, e suffragato ovvero soddisfatto, quel che lo stesso Frammartino aveva osservato rispetto al suo, di buco: “Mi colpisce la coincidenza che speleologia, cinema e psicoanalisi abbiano il loro battesimo nella stessa data, il 1895”.

Approdato alle Notti veneziane delle Giornate degli Autori, che definire approdo nell’offerta ipertrofica dell’ultima Mosta è francamente indebito (chi l’ha visto, a parte regista e proiezionista?), inquadra un altro abisso, stavolta nelle Alpi Apuane, ma alla speleologia preferisce l’umano (il psicanalitico?), sin dal titolo “preistorico”: Caveman, documentario dell’esordiente Tommaso Landucci.

Classe 1989, già assistente alla regia per Claudio Giovannesi (Alì ha gli occhi azzurri) e Luca Guadagnino (A Bigger Splash) nonché autoconfesso protégé di James Ivory, Landucci travasa su schermo la frequentazione lunga tre anni dello scultore fiorentino Filippo Dobrilla, un tipo strano senza essere stravagante, impressionante senza essere spettacoloso. Un uomo delle caverne sui generis, cresciuto a marmo e Cellini, bisessuale (il suo estimatore Vittorio Sgarbi lo definiva pansessuale, addebitandogli copule con le capre, anzi, i caproni, e vabbè…), due figli da due donne, l’eremitaggio antropologico per condizione artistica, e viceversa.

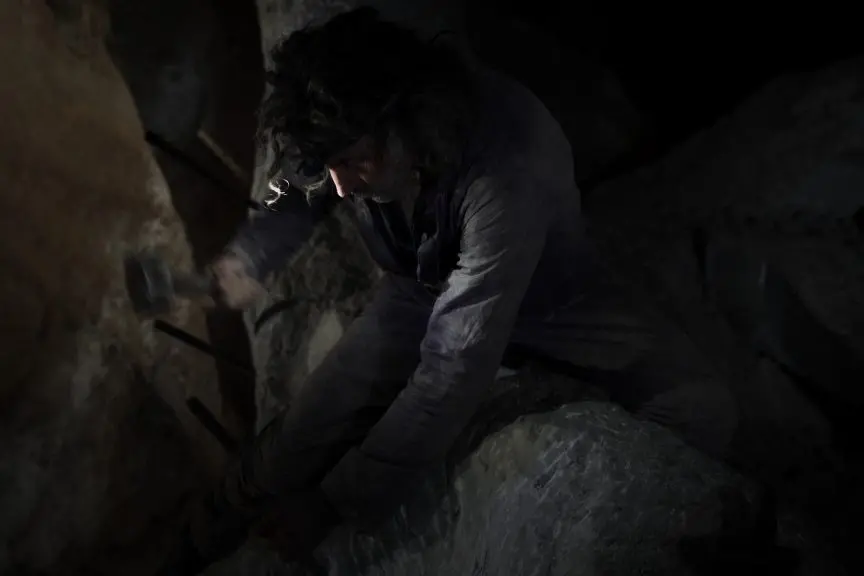

Sottoterra, a 650 metri di profondità, nella spelonca che custodì l’amore eroico e omoerotico di gioventù l’opus magnum: un gigante di quattro metri, epitome del narcisismo nascosto di Dobrilla, insieme hortus conclusus, locus amoenus e buen retiro.

Landucci non lo molla, senza strattoni né usurpazioni, lo scava, nel magnetismo e nella vulnerabilità, lo indaga, nell’art pour l’art e nell’umanità, fino a trovare una lancinante, metartistica e (?) catartica corrispondenza tra le sue sculture e il suo corpo (che sovente trasformavano), ovvero il destino: il cancro che lo uccide a soli cinquantuno anni nel 2019.

Non c’è accudimento né exploitation, la manipolazione o, meglio, il maneggiamento della morte, dunque della vita, evoca certi commiati di Michel Houellebecq, e ancor più la materia che arriva alla carne, sfinita, sfibrata, consunta dell’autore in congedo passando per quella delle sue opere, pietra, marmo, cera. Poi, terminale e però iniziale (e iniziatico), alfa e omega, lo sprofondo, abitato dal creatore e dalla creatura, lo scandaglio, teatro e ricovero, in fondo, un sonar insomma.

La cifra ultima è la libertà, di (fine) vita e manifestazione, ed espressione. Tommaso Landucci è perito nell’uso dell’archivio, ha licenza d’estasi (la statua dell’abbraccio che se ne va nella polvere), si fa per immagini e suoni un Vasari in sedicesimi, che non illustra ma ausculta, un uomo fatto arte, capace di trascendere orgoglio (suo) e pregiudizio (nostro), chiedere (una residenza artistica e una cattedra nella Sutri di cui Sgarbi fu sindaco) e non chiedere mai. L’uomo, prima delle caverne.